QUARENTENA, ESPORTE E O ADEUS DE UM MODELO PARA ECONOMIA E EDUCAÇÃO

- Wecisley Ribeiro

- 13 de jun. de 2020

- 7 min de leitura

A crise sanitária e econômica desencadeada pelo coronavírus abriu espaço para o debate sobre projetos de futuro. A necessidade de isolamento social quebrou os nexos das cadeias produtivas, do global ao local. Isso evidenciou o sentido implícito do título inusitado com o qual Durkheim batizou seu livro de 1893: "Da distribuição do trabalho social" em lugar de "distribuição social do trabalho". Com isso, o fundador da Sociologia sugeriu que a economia produz, antes de tudo, a sociedade ela própria. É verdade que a produção material fornece à humanidade seus meios de sobrevivência. Mas o nível de interdependência coletiva crescente que a distribuição do trabalho humano supõe, produz os próprios vínculos sociais. Não se trata de dinâmica meramente econômica.

Marcel Mauss, sobrinho de Durkheim, trinta e dois anos depois, reuniu evidências etnográficas de que a troca material é mero veículo de intercâmbios sociais mais abrangentes. Nossas relações de reciprocidade são cimentadas na forja do trabalho e do serviço aos irmãos de espécie. Não há, portanto, mera divisão social do trabalho porque o trabalho produz a vida social, com toda exuberância da diversidade de vocações. A quarentena deveria colocar essa verdade antropológica profunda em evidência.

Do ponto de vista estritamente econômico, o trabalho social produz excedentes de riqueza que resultam da cooperação. Eles deveriam ficar à disposição de toda a sociedade, em momentos de crise sanitária. Não se trata de negar a justa retribuição proporcional em benefício daqueles que mais se empenham para o crescimento do bolo, mas de reconhecer que eles não seriam capazes de produzir o bolo fora da contribuição coletiva mais geral. Ao falar de cadeias produtivas é útil lembrar que uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. O Estado é invento humano para proteger os elos mais fracos e fortalecer todos os elos. A pandemia deveria evidenciar o equívoco econômico da ideia de Estado mínimo.

A hipótese de um futuro fustigado por pragas e cataclismos ambientais é admitida pela ciência e profetizada por religiões. Se isso ocorrer os níveis de cooperação deverão determinar quais países lidarão melhor com as crises. A sinergia coletiva não torna mais eficiente apenas a economia, mas também a educação. Não produz apenas coesão social, mas coesão entre os neurônios. Quanto mais cooperativo um povo, tanto maiores seus índices de cognição agregada, por assim dizer.

Terá a pandemia nos retirado o modelo mais completo que temos dessa dinâmica, isto é, o esporte? Sendo produto da lógica social as práticas esportivas compreendem também sua modelagem espontânea. Multiplicam-se em revistas científicas como Nature, Science, Journal of Neuroscience pesquisas que sugerem incremento de desempenho cognitivo entre praticantes de esportes coletivos. O volume de artigos a este respeito é prodigioso. Quem for tocado pela curiosidade, basta escrever "sports and cognition" nos campos de busca daqueles periódicos. Por vezes, nos defrontamos nestes trabalhos com a realização de testes cognitivos comparando três grupos: praticantes de esportes ditos individuais, de esportes coletivos e não praticantes. Há uma nítida gradação de desempenho cognitivo em benefício dos praticantes de esportes coletivos – notadamente, aqueles com regras mais complexas e maior predominância tática. Os cientistas sociais mais céticos precisam conferir; variáveis socioeconômicas e culturais costumam ser bem controladas. Os cientistas naturais não ignoram as humanidades, como muitas vezes se crê.

O exercício físico em si mesmo já melhora a cognição porque estimula a sinergia neural, muscular e sensorial. Os esportes coletivos oferecem estímulos adicionais aos praticantes porque operam com uma metalinguagem da vida social. Sistemas táticos constituem modelos simplificados das dinâmicas mais complexas da interação humana. Na vida, como no esporte, o bom jogador é aquele que aprende a operar com a lógica profunda da tática e não o que dribla sozinho meio time.

Um time favorito pode apresentar por vezes grave defeito! Imbuídos do senso de superioridade seus jogadores podem se render à tentação de definir individualmente a partida, deixando de operar com a lógica profunda da tática. Há uma transição do futebol inglês baseado no drible individual, predominante até 1870, ao jogo baseado no passe depois disso. Sou partidário da filosofia da história. Vejo nesse fato um aperfeiçoamento da lógica do jogo.

Consideremos a este respeito, nosso próprio exemplo. José Sérgio Leite Lopes assinalou algumas regularidades publicitárias que caracterizaram as Copas do Mundo que sucederam títulos brasileiros. Todas elas tratavam os chamados “craques” como celebridades, peças do time mais importantes que as demais. O que é bem expresso no tratamento VIP que recebiam, mesmo nos treinos. Isso instituía desigualdades internas, fragilizando a coesão da equipe, tendo nos levado com frequência a derrotas dolorosas.

A valorização publicitária exagerada dos “craques” repercute na formação ética dos jovens. Na semana passada minha companheira e eu fizemos uma enquete com os estudantes dela. Desenhamos dois campos de futebol. No primeiro, representamos uma jogada de troca de passes até o gol; no segundo, uma sequência de três dribles consecutivos executados por um mesmo jogador. Perguntamos então qual jogada era a mais bonita e qual a mais eficaz. Não fizemos ainda o balanço de qual jogada é para eles mais eficaz. Mas a preferida do ponto de vista estético é, esmagadoramente, a dos dribles. Desde pequenos somos acostumados a operar com a lógica errada, isto é, a lógica da distinção e da genialidade individual, no esporte e na vida social. Nenhuma sociedade se desenvolve assim!

Em 1984 Robert Axelrod publicou "A evolução da cooperação". Por meio da simulação matemática de ambientes de interação entre agentes exclusivamente egoístas, ele chegou à conclusão de que a estratégia mais adaptativa seria a formação de clusters cooperativos. Os grandes banqueiros e empresários do planeta parecem ter descoberto isso antes dos trabalhadores.

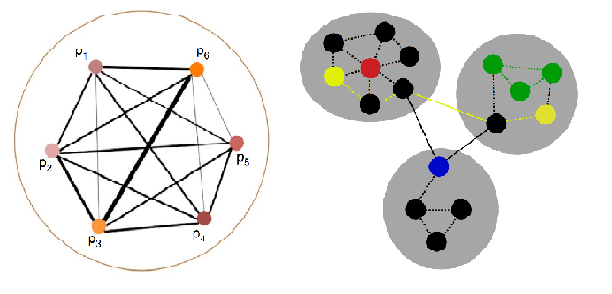

Em 2018, na revista Science, Satyam Mukherjee e colaboradores publicaram um artigo relatando a modelagem de um algoritmo preditor de vitórias em diversas modalidades coletivas: Basquetebol, Futebol, Rugby, Beisebol, Críquete. Em todos os casos o preditor se baseava na robustez da cooperação entre os jogadores da mesma equipe. Quando ambos se equivalem em habilidades individuais, o time com maior sinergia tática vence na maioria dos casos. E o preditor é tanto mais acurado quanto maior a predominância tática da modalidade. O primeiro diagrama acima reproduzido foi retirado deste artigo. Os pequenos círculos coloridos representam jogadores de uma equipe. A variação de cores denota a diversidade de características individuais. As espessuras das linhas que os unem simbolizam o nível de cooperação entre eles; as mais robustas indicam maior entrosamento.

O cérebro opera pela articulação de grandes constelações neurais, distribuídas por todo o córtex. Há evidências de que este tecido neural sinergético é não apenas um modelador do mundo e das relações sociais, mas incorpora este mundo. Ou seja, o inscreve literalmente no corpo, em padrões sensoriais e motores, conforme já sugeria o sociólogo Pierre Bourdieu. Tudo se passa como se o desenvolvimento neural, que se processa do córtex em direção das extremidades dos dedos, buscasse se expandir para fora dos limites da pele, replicando com as pessoas e com os objetos, os mesmos padrões conectivos estabelecidos entre os neurônios. Não por acaso, o funcionamento cerebral apresenta absoluta semelhança com o modo como as pessoas se reúnem em grupos e como grupos se relacionam com outros grupos. Há uma tendência integrativa entre todas as regiões do córtex, quando as operações cerebrais são de natureza cognitiva e precisam ativar a memória operacional. Exatamente do mesmo modo, famílias e povos tendem a suspender os conflitos internos e se integrar, diante de um problema que ameaça a todos.

Por outro lado, há maior ativação de regiões especializadas do cérebro, quando se trata de disparar um potencial de ação motor ou de um processamento sensorial. Isso equivale à diferenciação profissional e econômica, na escala sociológica. Há, portanto, uma alternância entre integração e especialização entre os cerca de oitenta e seis bilhões de neurônios do corpo; exatamente como na vida social. O segundo diagrama foi retirado de um artigo publicado em 2016, no Journal of Neuroscience, por Jessica Cohen e Mark D'Esposito, para descrever esta dinâmica cerebral. Os três balões representam distintas regiões corticais. Os pequenos círculos simbolizam circuitos neurais localizados. As linhas contínuas ilustram a vasta integração cerebral necessária às operações cognitivas complexas, ao passo que as pontilhadas sugerem as conexões responsáveis pelo processamento das ações motoras e sensoriais.

Os esportes coletivos oferecem uma espécie de laboratório completo de aprendizado desta dinâmica neural e social. Sempre que se quer enfatizar o valor educativo do esporte, evocam-se as regras. E, de fato, elas se objetivam no território do campo, por meio das linhas de demarcação, e modulam desde o comportamento mais inconsciente do jogador até suas decisões deliberadas. Uma regra sofisticada, como a do basquete, regula as ações no tempo e no espaço – o jogador não pode parar três segundos no garrafão, tem oito segundos para chegar ao ataque, cinco segundos para segurar a bola sem movimentá-la, vinte e quatro segundos para atacar. É preciso simultaneamente excitar e inibir processos cerebrais muito complexos! São estímulos preciosos, na escala das conexões neurais!

Na escala das interações sociais a cooperação tática, no interior da equipe, e a competição com o time adversário desenvolve disposições que operam igualmente na disputa política, sob condições democráticas – vale dizer, com fair play e respeito às regras do jogo. Perder no esporte me parece ser um belo treino para aceitar a divergência em uma competição de argumentos, mais tarde. Uma sociedade que aprende a perder, no esporte e na política, provavelmente sofrerá menos golpes de Estado, à direita e à esquerda.

Mas quando você não aprende a operar com a lógica profunda do jogo, pode jogar de modo errante (no duplo sentido de errar e perambular sem estratégia clara). Como professor de futebol e basquete tento dissuadir uma molecada mais jovem que recebe dez bolas e, ato contínuo, tenta driblar individualmente dez vezes. Obviamente atrapalham o time e perdem a maior parte das partidas. O problema é de natureza, a um só tempo, cognitiva e ética. Recentemente Ladislau Dawnbor afirmou, com base em sua experiência, que não há modelos econômicos mais eficazes que outros (com exceção da falta de modelos chamada de neoliberalismo); o que há são economias mais ou menos organizadas. Se ele estiver certo, a sinergia tática dos esportes coletivos tem muito a ensinar à Economia, à Política e à Educação. Deus nos permita praticá-los novamente!

Comments