SOBRE O APITO NA EDUCAÇÃO FÍSICA

- Wecisley Ribeiro

- 13 de dez. de 2023

- 9 min de leitura

Wecisley Ribeiro do Espírito Santo

A Antropologia ensina que pequenos detalhes significativos são mais úteis para entender a vida social que sistemas teóricos grandiloquentes. O uso do apito nas aulas de Educação Física escolar é exemplo de diminuto objeto revestido de significação plural. As chamadas teorias críticas deste componente curricular cedo se apressaram a condenar sua utilização. Trata-se de recurso antipedagógico porque militarista, adestrador e disciplinador – argumenta quem se inscreve nestas correntes de pensamento.

Os primeiros instrumentos de sopro foram encontrados no sítio arqueológico de Geissenklösterle, na Alemanha. Sua datação por carbono remonta a cerca de 37 mil anos. Em tudo se assemelham a apitos rudimentares. Trata-se de falanges de animais mamíferos esculpidas à maneira das flautas atuais, mas com dois orifícios – um para entrada de ar, outro para escape, como os apitos contemporâneos. A julgar pelos demais artefatos com os quais estavam reunidos, esses emissores de silvos desempenhavam papel ritual. Se admitirmos, para efeito de concordância com a crítica pedagógica, que eles foram cedo empregados para treinamento e uniformização de movimentos militares, seremos forçados a recuar até o final do paleolítico médio a ritualística bélica que, por definição, é marca de processo civilizador posterior – e de controle da violência, conforme o trabalho de Norbert Elias e Erik Dunning.

Se, pelo contrário, apoiados nos fatos arqueológicos, refutamos esta hipótese anacrônica, somos forçados a reconhecer a plausível polissemia do apito no decurso da história humana. Este único argumento deveria ser suficiente para reconhecer o vasto horizonte de possibilidades de utilização educacional do instrumento. Há, contudo, muito mais implicado nele.

Ainda levando adiante a hipótese unidimensional do militarismo, encontramos em Roberto DaMatta um contraponto interessante na noção de ritual de inversão. Se o apito é, antes de tudo, instrumento militar, seu significado se inverte no carnaval. Por meio dele, os mestres de bateria coordenam o coração pulsante das escolas de samba. Aliás, antes do apito, foram os tambores que unificaram as táticas militares nas guerras antigas e medievais. E, no entanto, a nenhum analista ocorreria associar instrumentos de percussão ao militarismo. Antes, é o campo semântico da cultura de matriz africana, do Jongo, do Samba, da Capoeira que eles evocam.

Poderia então a crítica evocar o desaparecimento dos elementos estéticos no uso que a Educação Física faz do apito? De fato, sob o sopro dos mestres de bateria, os silvos se revestem da mesma complexidade musical que um tocador de berimbau confere ao instrumento Banto. No esporte, no trânsito e na caserna, ao contrário, é a utilidade uniformizadora do som que interessa. Mas somente a mentalidade ocidental, urbana e industrial, separou estética de eficácia, como argumenta Joana Overing. Para todos os demais povos conhecidos pela etnografia e pela historiografia, uma ferramenta útil é sempre também bonita.

Mesmo entre nós (europeus e povos por eles colonizados e tardios na formulação contra-colonial, para lembrar a expressão de Nego Bispo, falecido recentemente), o conceito de eficiência marca um meio termo entre a utilidade pura e a beleza, ao descrever a chegada a uma meta por cominho bem traçado. Com efeito, mesmo no treinamento militar os silvos comandam movimentos uniformizados, sem prescindir de cadência. Há, por exemplo, comandos do corneteiro que também orientam movimentos corporais, dotados de sofisticação rítmica e sintática, que podem eventualmente serem secundados pelo apito. A crítica à suposta correlação necessária entre apito e militarismo não pode ser, pois, de natureza estética.

Mas, argumentarão com razão colegas que perfilham a hipótese do caráter intrinsecamente pernicioso do apito, no esporte o instrumento de sopro não produz qualquer musicalidade. E, no entanto, é o apito que determina a pausa intermitente do jogo. Sabe-se também que a motricidade humana possui uma dimensão linguística. Apenas para efeito de comparação, todo o edifício da linguagem matemática se ergue sobre dez algarismos. Ora, os movimentos corporais básicos superam este número e suas infindáveis combinações só se igualam em variedade astronômica aos significados culturais de que se revestem. As modalidades esportivas, gêneros de dança, métodos ginásticos, além das tradições circenses, brincadeiras populares e das expressões corporais mais ostensivamente linguísticas possuem, ademais, estruturas sintáticas próprias. Já tivemos a oportunidade de analisar o caso particular da linguagem futebolística, sob inspiração de Paolo Pasolini. Creio que poucos contestadores do apito recusarão ao esporte, por exemplo, uma dimensão estética. E, se há beleza expressiva no esporte, a pausa instituída pelo apito corresponde aos silêncios sem os quais não poderia haver música. Sem apito não há codificação e, por conseguinte, o esporte recua na direção da guerra sem lei; com apito, ele se estrutura como constructo artístico inverso e simétrico da arte musical.

Mesmo a linguagem oral encontra no silvo um homólogo dos sons que lhes precederam. O aparelho vocal humano não iniciou sua história evolutiva com a estrutura anatômica que tem hoje. Começamos emitindo grunhidos incompreensíveis. Rapidamente, contudo, os coletivos de hominídeos aprenderam a combinar significados compartilhados para diferentes tons. Inventamos a prosódia e com ela forçamos a adaptação fonética, no decurso dos milênios.

Entretanto, como se diz na Biologia, a ontogênese recapitula a filogênese. Na formação de cada ser humano, o processamento do som precisa se desenvolver modelando os estímulos do ambiente. E a exemplo dos movimentos corporais, o aprendizado da linguagem procede das unidades básicas às combinações complexas. Neste processo a faculdade da atenção, a seu turno também treinável, é fundamental. O afeto é a este respeito motivador incontornável, razão pela qual a voz da mãe desempenha papel privilegiado. Tudo se passa como se, rompido o cordão umbilical e interrompido o contato da pele na amamentação, fosse a entonação das palavras o liame emocional com a criança. Palavras, sabemos, cujos sentidos permanecerão ignorados nos primeiros momentos da vida humana – ainda que muito rapidamente apreendidos.

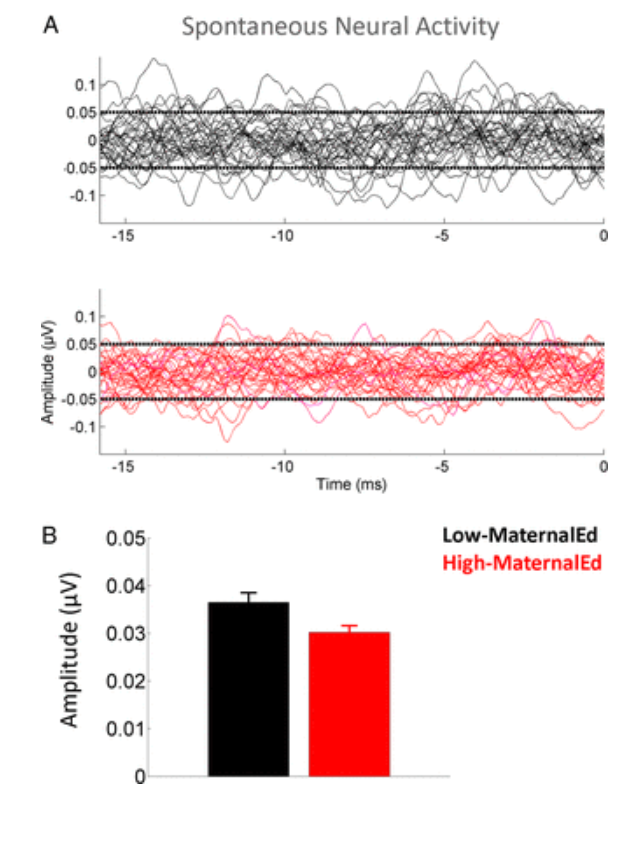

Há, porém, outras situações de interação capazes de engajar emoções intensas e motivar as pessoas. Para grande parte da humanidade, o esporte tem este potencial. Neste caso, o silvo do apito é para o processamento neural do input sonoro, na segunda infância (e não apenas nela) o que a voz da mãe (abstraída da significação) é na primeira infância. Os gráficos abaixo são reproduzidos de um artigo sobre o desenvolvimento da acuidade neural do córtex auditivo, correlacionada com o nível de escolaridade materna. Esta última variável se justifica pelo uso diversificado do vocabulário, nas sociedades urbano-industriais, que cresce na razão direta da escolarização – fenômeno que não ocorre, saliente-se, entre povos de cultura e educação oral. Quanto mais numerosas e variadas as palavras ouvidas por hora pela criança, tanto mais acurada sua habilidade auditiva. O gráfico preto registra o processamento cortical impreciso do input sonoro, representado pelo traçado que extrapola as duas linhas horizontais, que representam limiares no interior dos quais a atividade cerebral é considerada eficaz.

O fenômeno não é explicado, todavia, apenas pela baixa escolaridade materna, senão também pelas vicissitudes adversas que costumam acompanhar a ausência de letramento nas sociedades que lhe convertem em capital social – que incluem a vida em ambientes por vezes mais turbulentos do ponto de vista sonoro. À menor habilidade cerebral de discriminar sons os pesquisadores dão um nome por meio do qual reconhecem a repercussão do meio social sobre o sistema nervoso. À turbulência acústica do ambiente, sugerem, corresponde certa turbulência neural.

Mas qual a conexão entre a fala e o silvo do apito? A Antropologia já isolou o suporte performático da linguagem, abstraído de seus atributos semânticos, que pode apropriadamente ser pensado como um gesto sonoro, por assim dizer. Eis o que sustenta Thomas Csordas, que fez pesquisa de campo em rituais de glossolalia, a oração em línguas estranhas encontrada em certas denominações cristãs. Trata-se de uma vocalização cujo significado é equivalente aos sentidos de que se revestem a prosódia; pura entonação e ritmo, significações analógicas, que operam à maneira de ícones e índices, dispensando os símbolos propriamente linguísticos.

Esta a função do silvo no esporte; a comunicação suficiente para o andamento do jogo, mas ainda assim, comunicação. E etapa relevante para o desenvolvimento pleno da inteligência comunicativa. Como sustentam os neurocientistas citados, o desenvolvimento da capacidade cerebral para processamento dos inputs sensoriais é condição de possibilidade para a formação das operações cognitivas complexas.

Às reflexões sobre o apito na Educação Física seria necessário adicionar muitas outras sobre diversificados elementos do esporte. Como o silvo precede a fala, a escrita sucede o ato pré-histórico de riscar o solo com um graveto. De modo que as marcações do chão da quadra oferecem uma proto-linguagem altamente codificada do ponto de vista cultural. Um time de basquete, por exemplo, tem 8 segundos para cruzar a linha que divide a quadra, com a bola e 24 segundos para fazer o arremesso à cesta. O jogador não pode ter sua posse imóvel mais que 5 segundos e, no ataque, não poderá receber um passe em permanecendo 3 segundos no garrafão. Temos nisso estímulos cognitivos preciosos, inscritos no território de jogo, que também podem anteceder com proveito o ato de interpretar letras e números grafados no quadro do professor.

Além da vertente crítica da Educação Física, parte expressiva de colegas da Pedagogia condena o esporte escolar, do que a maledicência do apito é uma metonímia. Com frequência atiram Foucault à mesa para sugerir que o esporte é dispositivo de docilização dos corpos. É preciso, no entanto, considerar que docilidade vem do latim, docilitas, que significa permitir-se aprender. Sem alguma docilidade é impossível prosperar na escola. Do mesmo modo, a disciplina também emerge nas análises foucaultianas, a um só tempo, como produtora e produto da quadriculação e classificação quantitativa do espaço e do tempo (e dos meios de sua implementação, dentre os quais os apitos e as marcações no chão da quadra). Mas sem disciplina, nos atiramos de cabeça ao estado de natureza hobbesiano.

Há também que se considerar, sem preconceito antropocêntrico, o sentido do ato de adestrar, evocado no primeiro parágrafo. Trata-se do processo de adquirir destreza, mediante repetição de uma operação apreendida. Não por acaso, animais que se auto-domesticaram, como os cães, são considerados mais inteligentes pela Etologia. Entre adestramento e aprendizagem significativa não há oposição, mas continuidade de desenvolvimento cognitivo.

Resta apenas a acusação de autoritarismo direcionada a quem utiliza o apito. A este respeito gostaria de encerrar com o relato de uma experiência profissional. Por cinco anos, trabalhei na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Rio das Ostras-RJ. Nos finais dos anos letivos, a prefeitura organizava uma colônia de férias em parceria com o corpo de Bombeiros, na praia. Os educadores físicos preparavam atividades lúdicas na areia e na água (nossa equipe, por sinal, incluindo eu mesmo, estava na ocasião inteiramente convencida da natureza autoritária do uso do apito e dos demais dispositivos de controle dos corpos descritos por Foucault); os militares ministravam ordem unida e treinamento físico. Invariavelmente as crianças escolhiam os bombeiros, deixando nossos circuitos de lazer ociosos. Estariam elas cooptadas pelo militarismo? Suas expressões de felicidade nos sugeriam, antes, que brincavam de ser bombeiros.

Argumentei que o apito determina pausas no jogo, como a música depende dos silêncios. Há também um aspecto de artes cênicas no esporte, em particular, e no treinamento físico, em geral. Trata-se de um caso particular e emocionalmente intenso da "representação do eu na vida cotidiana". A superação dos próprios limites físicos mediante treinamento, tolerância ao esforço e adiamento do prazer pode ser concebida como um conflito dramático; este tempero indispensável de qualquer roteiro dramatúrgico. Não por acaso, o esporte é tema privilegiado do cinema, do que o filme "Duelo de titãs", cuja imagem ilustra este texto, constitui um caso exemplar do argumento formulado aqui. O treinador de futebol americano, interpretado por Denzel Washington, tem comportamentos autoritários no campo de jogo, sob os quais se oculta atitude substantivamente democrática, que promove o fim do preconceito racial e a coesão social entre os atletas.

Esta variável dramatúrgica ainda é negligenciada pela teoria da Educação Física. O esporte é uma simulação de guerra que, com a devida intencionalidade educacional, pode promover a paz, conforme vimos noutra ocasião. De modo que o comportamento de general de um educador físico pode expressar por vezes uma personagem. E é interessante notar que este atributo cênico tem repercussões dramáticas, no sentido mais pleno da palavra. Compare-se, por exemplo, um professor de Matemática com outro de Educação Física, em contextos nos quais ambos perdem a paciência com um estudante (o gênero masculino das três personagens hipotéticas é deliberado, dada a frequência estatística de conflitos nesta população). Na primeira situação, o desentendimento se deve, digamos, à recusa discente a realizar um exercício; na segunda, decorre de um erro na execução do esquema tático. Quem conheça a atividade esportiva entre crianças e jovens saberá que a censura do treinador será recebida com docilidade, ao passo que o professor de matemática poderá enfrentar problemas (da ameaça à agressão física, a depender do território). Em um caso, temos um conflito real, em situação de trabalho escolar; noutro, defrontamos a dramatização de um general que orienta com vigor seu soldado.

Não ignoro que a teatralização militarista poderá escandalizar colegas de profissão, dados os crimes políticos e humanitários que a instituição militar perpetrou no decurso da história do mundo e do Brasil. Mas teatralizar não significa necessariamente endossar. Forma e conteúdo não têm conexão necessária. Há muita semântica democrática articulada por prosódias, linguagens gestuais e expressões faciais autoritárias, tanto quanto educadores físicos dialógicos que fazem uso do apito. Como vimos, são estas linguagens elementares que deram vida à comunicação verbal. E, para escandalizar ainda um pouco, busco no apóstolo Paulo um epílogo: “a letra mata; é o espírito que dá vida”.

Comments